您的互动是持续创作的燃料[1]

国内不少高校实行“非升即走”政策,待遇低却要求极高,甚至有些学校设备匮乏,能有博士愿意去已是万幸。然而,仍有许多博士对教职趋之若鹜,一边抱怨,一边争抢。更有甚者,连所学专业也一并批评。

那么问题来了,为什么博士们不考虑去企业呢?无论是私企、国企还是外企,都是不错的选择!

好去处遍地都是,何必局限于高校?

很多人一开始读博的目的的就是进入高校。

或者是,是内心觉得,只要读博就可以进入高校。

没读博前,高校轻松自由。

读博后,高校压力非常之大。

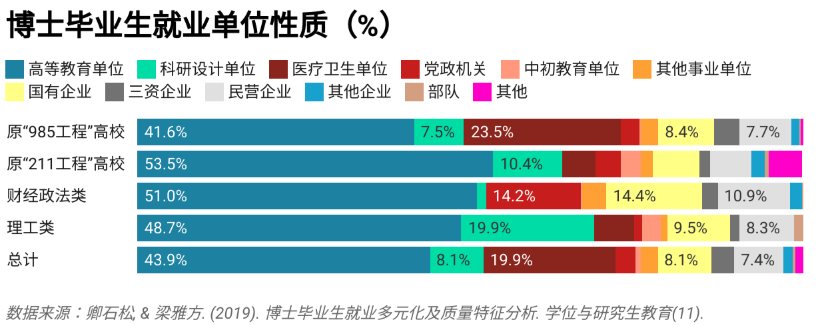

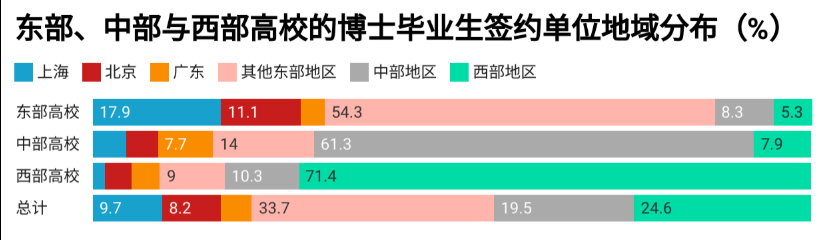

博士就业很多进入高校的原因:自身十分优秀,以及第一学历较差。

很多博士进入的高校多为四非高校,稍微好一点的就是登天难度。

但是好在你有博士学位,有大把的偏远三四线城市普通院校等你入职。

身边第一学历差的博士同学,找不到企业工作,很多是不得不去个普通院校。

也就导致了很多博士去高校的情况,因为下面没有硕博点的高校一大堆去消化很多博士毕业生。

博士就业时,一个简单有效的避坑策略是:确保你的直属领导学历不低于你,最好是博士,甚至学历背景比你更优秀。

选择高校工作的原因,直白地说,是因为高校的工作环境相对体面,即使职业生涯没有大的晋升,也能保持基本的尊严。

人的心理是复杂的,当一个硕士或本科生成为博士的领导时,容易产生一种自信与自卑交织的复杂情绪。

他们可能会试图贬低博士的能力,称之为“低能”,同时又无法否认博士的学术成就。

这不是人品问题,而是人性使然。

大多数人会基于客观事实来判断,如果领导的学历确实较低,为了维持自信,他们可能会进行各种心理调适,认为自己能力强、视野开阔,甚至轻视博士的学历。

很少有人能在比自己学历高的人面前保持完全的自信,时间一长,即使原本人品不错的人也可能产生一些不必要的情绪。

能够包容他人,已经是成大事、做领袖的素质,而很多普通人并不具备这种能力。

具体来说,博士如果进入企业从事研发工作,最好确保研发总监也是博士,或者博士进入企业的前提是担任研发总监。

例如,985高校的博士加入由清华博士领导的研发团队是合适的。

但如果领导是清华硕士,结果可能就不那么理想,如果是普通学校毕业或通过关系上位的领导,情况可能更糟。

高校至少能保证团队成员都是博士,大家对领导的看法会比较开放。

试问,有多少博士能对学历不如自己的领导充满敬意,认为他们的专业能力过硬,从而心服口服?

在情商和演技方面,不要过于自信,因为每个人都很敏感。

学历低的人不一定情商低,即使博士默默工作,领导也可能从你的眼神中读出不屑,即使你并无此意,领导的自卑感也可能导致误解。

这就像年老的皇后看到新来的美丽妃子,如果没有特别的喜爱,自然会感到不安,这种不安往往源于皇帝的态度。

在企业中,博士可能会被越级提拔,甚至直接取代研发总监,这种情况会让现任领导感到威胁,因为他们深知老板的善变。

如果领导本身能力出众,那么新来的博士对他们来说只是年轻一些,不会构成太大威胁。

博士可能认为只要专注于技术工作即可,但实际上,很多不快乐并非源于技术问题,而是人际关系。

如果领导的学历和成就明显高于你,且年龄比你大8岁以上,通常相处起来会比较融洽。

如果领导是硕士,但年龄比你大15岁以上,问题也不大。

最麻烦的是那些年龄比你大不了几岁,学历却不如你的领导,这种情况往往不会有好的结果。

总之,不要挑战人性。

人的某些情绪,不是人品好就能完全控制的,人品和道德只能保证行为不至于太过分。

我并不是想说博士有什么了不起,但是如果有选择,我不愿意在一个经常说:“博士没什么了不起”的环境中工作。

愿意尊重你,叫你x博士的地方,往往也愿意给你高薪、好平台。

越是那种“博士没什么了不起”环境,博士越不好生存。

去企业的原因:生活-工作分开

我决定选择企业,原因很简单——太累了。

我不介意加班,但我无法忍受工作与生活混为一谈。

高校的时间安排确实更灵活,甚至可以很随意,懒散时可以睡到中午,兴致来了可以工作到深夜。节假日还可以错峰出行。

但是,工作与生活的界限模糊不清。这几年,我甚至在洗澡或骑自行车时都在思考数据处理和下一步实验计划,想着必须在某个时间点前发表论文以评奖评优。即使出去旅游,也总是心事重重,连doi都无法完全放松,整个人都快崩溃了。

这种压力,我已经三十岁了,青春所剩无几。我知道,如果继续在科研院所或高校奋斗六到八年(两个短聘期),我也有能力做到,最终拿到副高职称后或许可以轻松一些。但那时我已经四十岁了,孩子可能都上小学了。我真的想给自己留几年轻松的时间。

去企业虽然也要加班,但无论今天工作到多晚,离开办公室后就是自己的时间。你们明白吗?是的,我知道领导可能会打电话,但那些都是单位的工作,不是我个人的任务。工作再难,吃饭时就是吃饭,如果需要加班,那也是饭后的事。在吃饭的半小时里,我可以享受美食,不用想着工作,不用在看剧时因为想着工作而错过台词,不用再继续PTSD。我的生活和工作在精神上是分开的。我不再因为晚上打游戏而感到内疚。

这也是我身边许多博士的想法,包括一些非常优秀的人,他们不想再被科研体制束缚。不,不是科研本身,而是当前的科研体制。

什么样的博士适合在高校奋斗?是那些真正热爱科研,将科研视为生活的一部分,发表论文和申请基金能带来充实感和成就感的人。他们不觉得奋斗和劳累,而是发自内心地喜欢,那种强烈的欲望就像普通人想上分一样,吃饭时聊的都是行业最新动态。

硕士毕业后,我曾进入企业,但那段经历让我感到不适,于是回来读博。转眼三年过去了,看了一圈,最终还是决定回到企业。

呵呵,真是讽刺。人生就是这样,充满了讽刺。

唉,算了。当你穷尽一切努力,发现发展依然如此时,也就认命了。不要不服输,只要我的预期足够低,就没人能伤害到我,天王老子也不行。

当然,也可以选择去小城市的高校躺平,相当于一个轻松版的公务员,月薪六七千,除了上课没什么事。但又不甘心。人性本贱,就像沙威玛传奇,一辈子追求全自动化,真正达到时,游戏也就失去了乐趣。

很多人说企业也是生活与工作分不开,你们是没搞过科研吗?企业的分不开和科研的分不开完全是两码事。

打个比方,如果生活比作吃饭:

企业里的分不开:你的生活是麻辣香锅,工作是花椒大料。吃着正爽时嚼到个花椒,刚吐出去,吃两口又遇到个花椒恶心一下你,吃一口挑两下,一顿美餐被花椒搞得心烦。虽然挑花椒的过程不爽,但想想起码主菜味道还不错,就是过程麻烦了点。

科研里的分不开:花椒大料被榨成汁,掺到水里,浇在菜上,你连挑都没法挑,不吃就饿死,时时刻刻被花椒QJ。好不容易咽下去了,打个嗝都是花椒味。恶心,真恶心。

当然了,有人就爱吃花椒。那真是无敌了。

如果我在学术上有足够的能力,有信心获得青年基金和面上项目,我会选择进入高校;

如果我擅长撰写论文,并且能够持续发表一、二区的高水平论文,我也会选择高校;(注:工科领域的论文往往只是经过精美包装的实验或仿真技术报告)

如果我的家庭经济条件优越,能够接受相对较低的薪资,我会选择高校;

如果我的博士生导师有学术头衔并且给予大力支持,我会选择留在高校;

但现实中没有这些“如果”,所以我选择了企业。

进入企业工作,至今已近一年,分享一下过来人的感受。

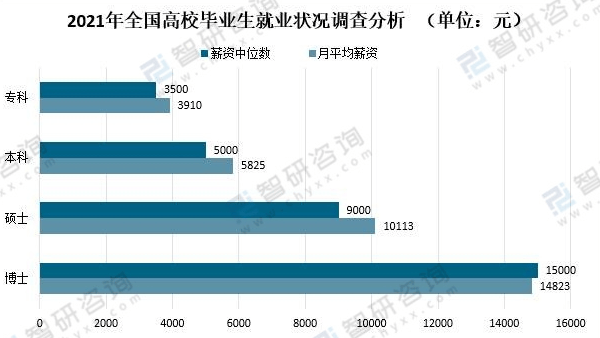

(背景:工科专业,来自小镇,本硕博均毕业于985高校,拥有十几篇SCI论文和发明专利)

企业工作的优势:

收入较高。每月银行卡入账数万元,虽然我没有详细记账,但余额持续增长,目前已积累了三四十万元。最直观的感受是购物时不再考虑价格,晚上和周末经常外出用餐,节假日也能轻松安排旅行,不再担心费用问题。(读博期间经济拮据,很多消费都需精打细算,节假日看到酒店价格就放弃了,工作后才开始真正享受生活) 工作与生活平衡。生活和工作完全分开,实行865工作制。工作日下班后和周末完全不用考虑工作,因为公司电脑无法带回家,领导也不会打电话。因此,我有了大量的个人时间,开始跑步和锻炼,刷抖音、看视频也不再感到内疚,工作与生活的平衡确实令人愉悦。

个人压力较小。在企业中,整个团队有上百人,我只是其中的一个环节,负责部分内容,大多是重复性工作。而在高校,我需要对整个课题负责,从采购、实验、仿真到论文撰写,所有事情都要亲力亲为,压力巨大。相比之下,企业工作的个人压力要小得多。

缺点:

缺乏自由。在高校时,没有严格的上下班时间,可以随时离开。而在企业,必须按时打卡上下班,家里有事也不能随时处理。上班时还要遵守各种规章制度,感觉束缚重重,有些压抑。

存在压力。我的工作是研发,涉及实际产品问题和未来产品的优化设计。每个月都要制定研究计划,并按时交付成果。如果到了截止日期问题仍未解决,就会感到压力。

领导决定工作价值。工作内容和评价很大程度上取决于领导的认可,只有领导认可的工作才有价值。这与高校的研究环境完全不同,但转念一想,除了创业,无论在哪里都难免被考核。

总结一下,我认为人生的意义在于体验生活,工作只是赚钱的工具,用来服务生活。作为一个普通人,我没有远大的志向,只希望在有限的时间里好好感受这个世界。目前,我对企业工作还是比较满意的,也许几年后我会去二本或大专院校,体验不同的工作环境。

参考资料

[1]

文献[1]: 左下角关注“时问桫椤”,拒绝做“嗯啊”牛马,大声喊出为什么