人死为鬼

在传统信念中,“人死为鬼”所蕴含的意义追溯自古代观念

,将生死视作一种无法回避的轮回循环。这不只是一种观点,更是道教教义中的一部分。道教注重修行以达到长生不老的理念,试图超越生死的限制,认为生命在死亡后并非终结,而是转变为另一种形态的存在。

生命不是单纯的开始和结束,而是一个持续不断的流转过程,

就如同大自然的四季更替一般。

它超越了生者的有限视角,将死亡视作另一种生命状态的转换。这种信念推崇着生命的延续和转化,强调超越凡人的极限,寻求生死的超越与长生不老的可能性。在道教思想中,认为鬼并非终结,而是死者在另一层次存在的表现。

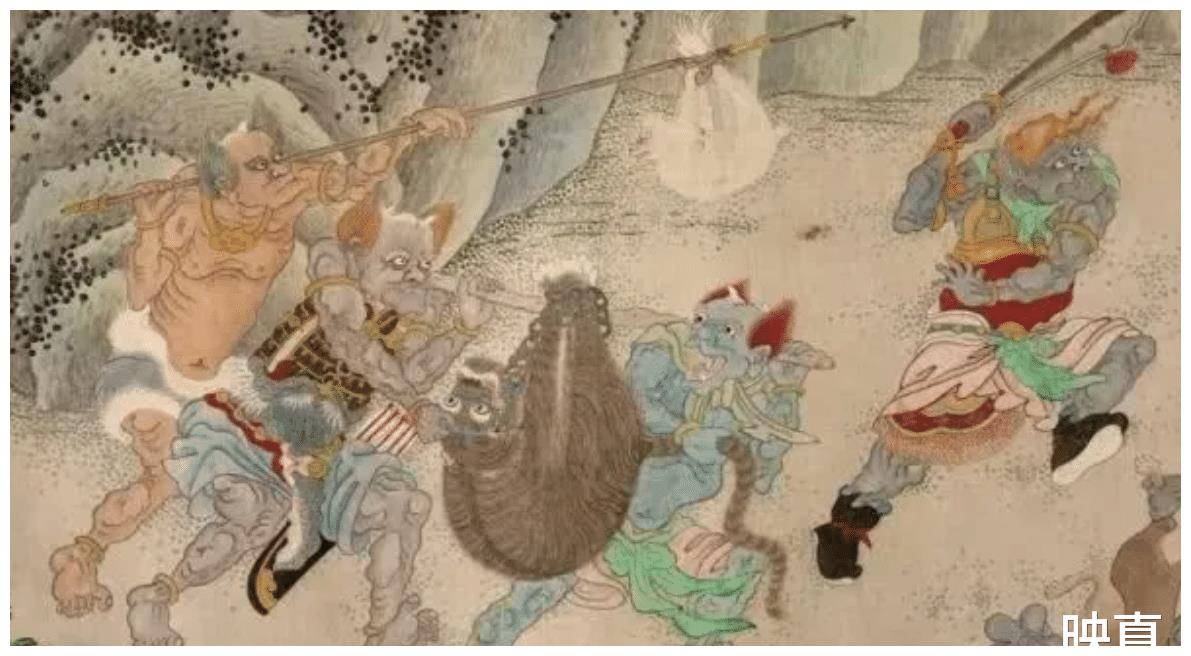

鬼死为聻(jiàn)

在这个古老的观念中,“鬼死为聻”构成了生死轮回的第二环节。

这里所说的“聻”,被描绘为一种虚无存在,是人们信仰和想象的产物,

彰显着古人对死后世界的特殊构想。

相比于鬼,聻状态更为模糊、更难以捉摸。鬼虽有着灵魂却无实体,而“聻”则是更为失去了灵智的一种虚幻状态。

其存在依赖于吞食鬼的灵魂来维持自身。

这样的依存关系使得鬼对“聻”产生恐惧,就如同人类对鬼一般,这一种古老信仰深深植根于民间文化之中。

在民间信仰中,“聻”被赋予了护身辟邪的能力,被视为能够轻易击败鬼的存在。人们相信着“聻”的能力,将其与护身符、辟邪物联系在一起。这种信仰传承了数代人,成为了古代社会中一种护身的文化符号。

聻死为希

“聻死为希”作为生死循环的终极阶段,呈现出了一种极端的状态。在这个阶段,

“希”被形容为一种彻底失去声音和形态的状态

,仿佛沦为了空气中的微尘,从而完全消失于物质世界之中。这种状态深深体现了古代哲学中对于循环与和谐的思想。

“希”的概念,超越了生命循环的所有阶段,将生死观念推向了极致。它不再有声音、形态或者任何实体存在的痕迹,达到了一种绝对的虚无状态。

在古代哲学中,人们将循环的达到和谐视为一种理想状态,

而“希”的出现则被视为生命循环的终极归宿。

这种观点体现了古代对于生命极限的思考,同时也是古代哲学思想中关于循环、自然和人类在宇宙中的位置的一种映射。其虚无状态不仅仅意味着物质层面的消失,更是一种对于生命、循环和永恒的终极认知。

古代观点与现实生活的联系

这些观点所体现的是古人对于生死问题极为复杂的思索。

生命的轮回往往都有一个终点,无论是人还是万物,都难逃这个宿命。

无论是从人文还是哲学的角度,这种有限性对人类而言都是不可忽视的现实。

这种有限性的观念使得人们对生死的认知更加深刻,他们开始意识到生命的短暂和有限。然而,这种认知并非带来绝望,反而给人以一种安慰:最终一切都将回归于虚无,这是生命循环中的必然。

这一思想成为了古人思考生死和永恒的一种抚慰。

这个观点深深提醒着我们,生命的意义并非仅仅在于追求永恒,更在于珍惜当下,追求幸福和有意义的生活。

或许,生命的真正价值在于用心感受每一个当下的时刻,创造美好的回忆,追求个人的目标和内心的幸福。这种思想不断地被传承,成为了古代文化中关于生死辩证的重要组成部分。

生死问题一直是哲学和文化中探讨的核心议题。

这种观点代表了传统文化中对于生死、永恒和有限性的深刻思考。

它呼唤着人们重新审视生命的真谛,启迪着人们对生活的认知,引导着我们更珍视每一个当下的瞬间,以积极、有意义的方式过好每一天。这种观念在古代不仅是一种信仰,更是对生命意义的一种探寻与启示。

无论是古代还是现代,对生命和死亡的思考都承载着重要意义。理解生死循环观念并非追求永恒,而在于珍惜当下。