**一、剧本改编:平衡浓缩与重构**

1. **核心主题的取舍**

对于98版《水浒传》而言,如何处理原著中复杂的情节和主题是剧组面临的最大挑战。编剧团队在众多流传版本(70回、100回、120回)之间展开讨论,最终决定将“招安”作为主线,关注梁山起义的悲剧性结局,而非仅仅停留在义气相投的热血场面。导演张绍林认为,如果省略“招安”部分,便会“阉割”故事的核心,丧失对农民起义本质的批判。为了聚焦主题,剧集删减了许多支线情节(如征辽、田虎等),围绕宋江、林冲、武松、鲁智深和李逵等主要角色展开叙事,从而使剧情更加紧凑,主题更为集中。

2. **争议性改编的得失**

“招安”情节的处理引起了两极化的评价。部分观众认为李雪健饰演的宋江在接旨时表现出的“奴态”非常准确,尤其是翘臀跪拜等细节的表演,充分展示了角色的复杂性,甚至引发了湖南观众愤怒砸电视的极端反应。相反,一些原著粉则批评剧集简化了梁山好汉的多样性,将其单纯化为“忠义”的符号,尤其是删减了如武松醉打孔亮等展示人物缺陷的情节,导致角色立体感不足。此外,林冲的“豹头环眼”形象被淡化(改用了普通长枪),李逵嗜杀性格的美化也引发了偏离原著精神的争议。

**二、人物塑造:神形兼备与艺术升华**

1. **突破脸谱化的角色刻画**

在选角上,98版《水浒传》摒弃了流量思维,以“贴合原著气质”作为最高标准。例如:

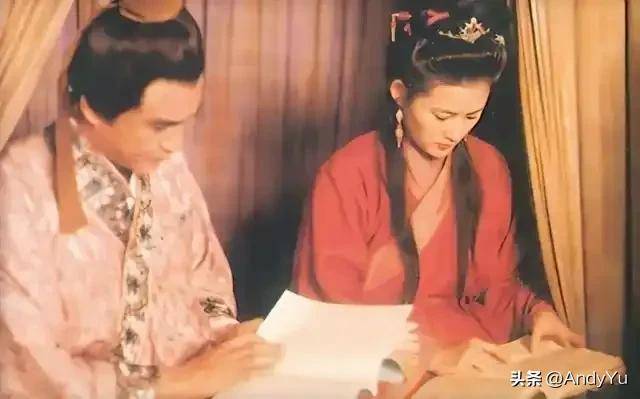

- **宋江(李雪健饰)**:通过“八字步”“将军肚”“谄媚眼神”等细节,展现了宋江的权谋与矛盾。李雪健在浔阳楼题诗时苦练书法半月,通过一气呵成的笔触传递了角色的压抑与爆发。

- **鲁智深(臧金生饰)**:为了贴近“胖大和尚”的形象,演员增重至200斤,并设计了倒拔垂杨柳时使用吊车的真实感动作,突出了角色的豪迈与悲壮。

- **武松(丁海峰饰)**:导演要求演员展现“男人嫉妒、女人爱慕”的阳刚气质,丁海峰通过增肌训练与冷峻眼神,成功展现了景阳冈打虎、血溅鸳鸯楼的英雄气概。

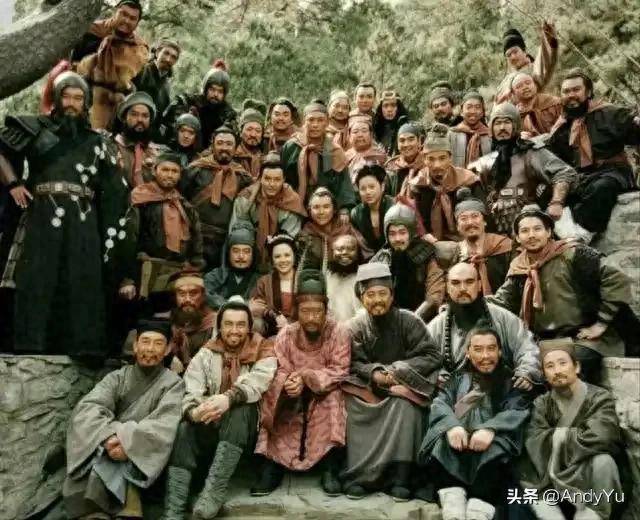

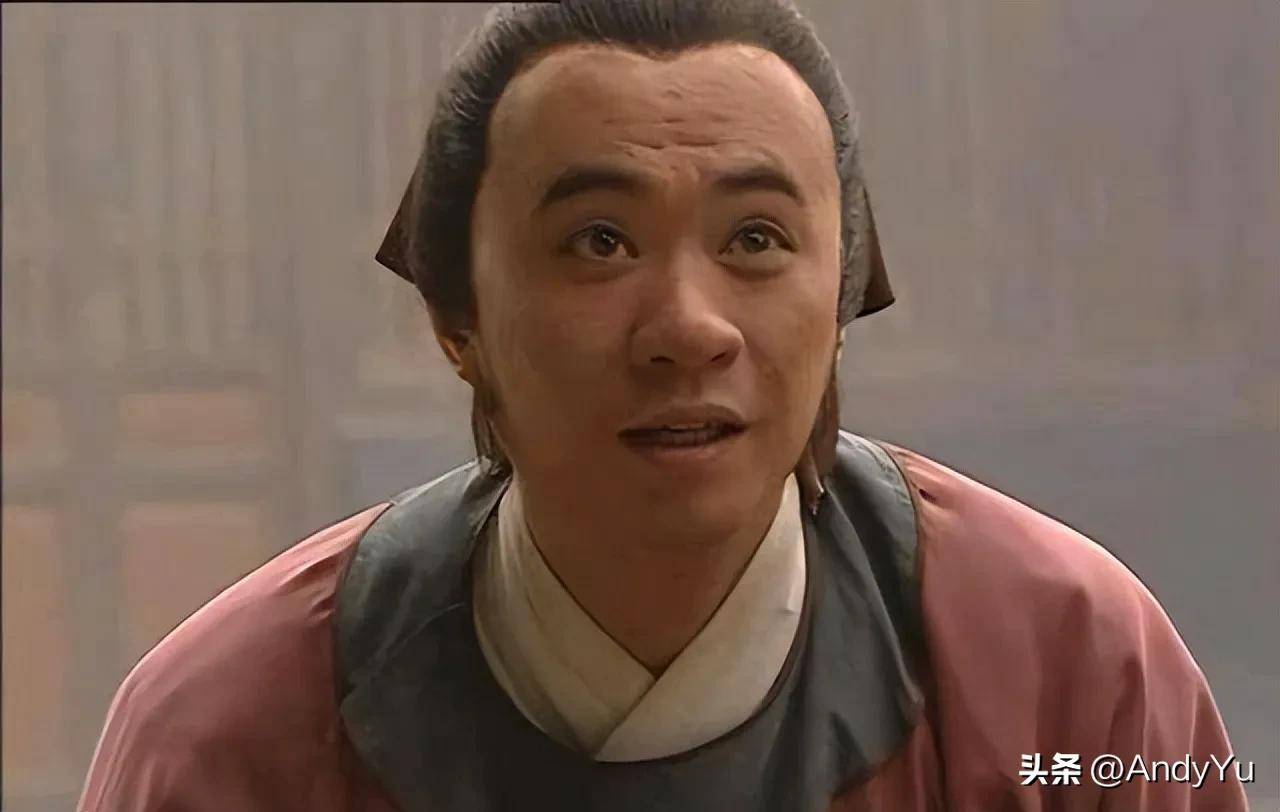

2. **群像戏的集体突破**

剧中的配角同样表现突出。例如梁丽饰演的孙二娘,既保留了原著中的“母夜叉”形象,又加入了妩媚气质,使她诱敌的行为更具合理性;宋文华饰演的武大郎则以憨厚形象掩盖其武术冠军的身份,形成反差萌。这些细节的处理展现了剧组对“人性多面性”的深刻理解。

**三、视听语言:写实主义美学的巅峰**

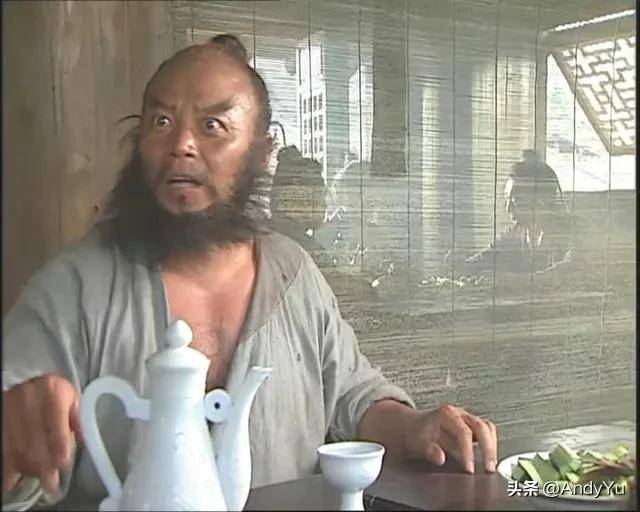

1. **服化道的真实感**

剧组追求宋代市井的粗犷感,摒弃了华丽修饰。阮氏三兄弟赤膊上阵、武松衣襟沾满尘土、酒馆烟雾弥漫等场景为剧集营造了浓厚的时代氛围。与近年来古装剧的精致浮夸相比,这种“去滤镜化”的审美风格更加写实。

2. **武打设计的革新**

武术指导袁和平将电影级的动作设计引入电视剧,极大地提升了动作场面的真实感。鲁智深倒拔垂杨柳时使用真实埋树与吊车配合,林冲在风雪山神庙的战斗则采用朴实的战术,去除了过于夸张的特效。武松打虎的场面更是使用了真虎拍摄,虽然过程中有老虎一度逃脱的险情,但这一创新设计成就了难以复制的视觉震撼。

3. **音乐与叙事的交响**

赵季平创作的配乐以唢呐、古筝等民乐为主,并在情绪高潮时适时使用。如《好汉歌》豪迈激昂,与《天时地利人和》悲怆的旋律分别呼应了聚义的热血与招安的苍凉,形成强烈的叙事张力。

**四、社会影响:经典地位与时代局限**

1. **艺术成就的标杆**

98版《水浒传》至今被誉为工匠精神的代表。编剧们为打磨剧本“软禁”自己,演员们为角色付出了健康(如臧金生因增肥患上甲状腺肿瘤),袁和平带伤指导武戏等幕后故事成为行业佳话。其写实美学与人性探讨,深刻影响了后续历史剧的创作方向。

2. **争议中的反思**

该剧在“选择性还原”原著方面始终受到批评。部分学者指出,剧集过度美化梁山的正义性,弱化了原著中“官逼民反”的复杂性,特别是李逵的滥杀无辜、吴用的权谋狡诈在剧集中的淡化,削弱了其社会批判的力度。此外,受制于时代局限,女性角色(如潘金莲)依旧被刻画为符号化的“红颜祸水”,未能突破传统叙事框架。

**结语:经典何以永恒?**

1998年版《水浒传》的成功,源于其对“艺术真实”的不懈追求。它并非单纯地复刻原著,而是通过创新的视听语言和对人性的深刻挖掘,将古典文学转化为现代观众的情感共鸣。尽管在还原度上存在争议,但它对忠义精神的诠释、对历史悲剧的反思,以及对影视工业的深远影响,确立了其难以超越的经典地位。正如剧中终曲《天时地利人和》所唱:“千秋家国血未冷”,这份对时代与人性的永恒叩问,正是其艺术生命力的核心。