李君谓我男儿焉能摧眉折腰事权贵, 下与群小龌龊争腥臊!不如烂醉饮美酒, 起顾四座皆贤豪。”此诗为1946年,刘大杰在《忆李劼人-旧友回忆录》追念已逝旧友李劼人所写,在此诗中无不透露出对李劼人高度的赞许。视金钱名利为粪土,待文坛创作为夙愿,进可将国事侃侃而谈,退可居"菱窠"畅文天下。

虽不愿沾染半点官场世俗,但当人民之荐至于肩时,并未有丝毫的推卸,毅然决然的担负起自己的本职。

然而,自古以来,所有的伟人功成名就的道路往往都是曲折坎坷,并非一帆风顺的,被誉为“中国左拉”的李劼人也同样如此。同大多数中国近代大文豪一样,在李劼人中学时期,曾参加过“保路运动”,并亲眼见证了革命的全过程,深受打动。但因家庭经济拮据,无力承担起大学费用,并跟随着舅父转入官场打拼。

在官场打磨的这22个月里,李劼人深受官场里面勾心斗角,以利为天的刺激,曾云:“我知道的官场情况,比李伯元的《官场现形记》还多。”“觉得自民国二年以后,虽然算是革了命,而除了许多名词换过外,其实,凡支配我们的典章制度,依然是前朝前代的东西。”

由其自述内容可以看出,李劼人对于目前官场上的一切现状还是十分失望的,当初抱着改革后将会是一片焕然一新的景象的憧憬踏入仕途,而无情事实却将其毁灭,官场依旧是官场。不管怎么样的改革,革的终究是制度而不是人心,在那个年代,但凡只要有功名利禄之心存在,就不缺乏勾心斗角。

这22个月,虽对李劼人而言还只是初识官场,但却在李劼人心中种下了排斥政治官场的种子,这也为日后他对官场的看法有着深深的影响。随后李劼人陆续当《川报》的主笔、总编辑,随后便受中学已留学在法国的周太玄、李璜邀请,去了法国私人办的通讯社当帮手,在留法的生活中,才发现通讯社已倒闭的李劼人只能靠翻译法国报刊、写稿,以维持生计。

在法国留学的这段时间,李劼人拜读、翻译了莫泊桑、都德、福楼拜等人的小说,尤其喜欢福楼拜的《包法利夫人》,这也为后来李劼人自己创作文学确定了一个大概的风格趋向。直至留学后期,迟迟不到的稿费和生活费,使得李劼人无法再次支付房费,为了不给中国人丢脸,在1924年的二月,趁着法国远东轮船公司愿为学生提供半价票,李劼人便结束了他艰辛而却有意义的留法生涯。

然而回国后,李劼人的求职生活并未因为回到祖国的怀抱而好转。 因不愿再入仕途的个人情结,李劼人拒绝了留法同学的多番强硬邀请,并在报刊上借用征婚消息嘲讽了一把,并因此被捕入狱。

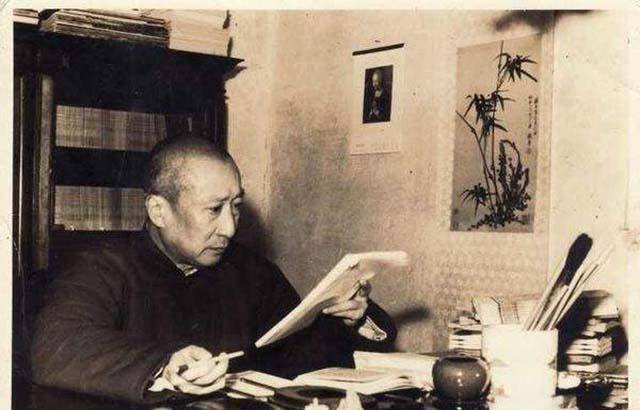

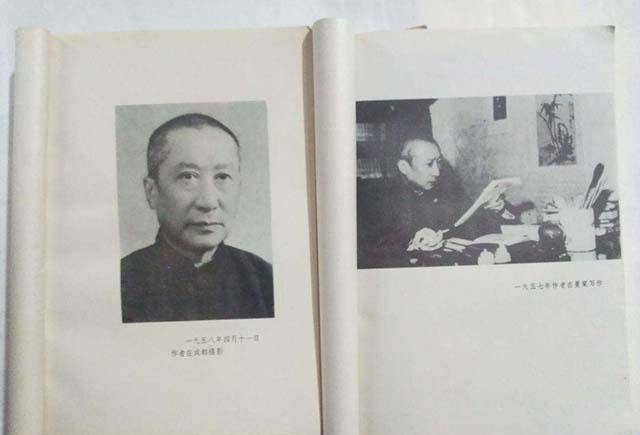

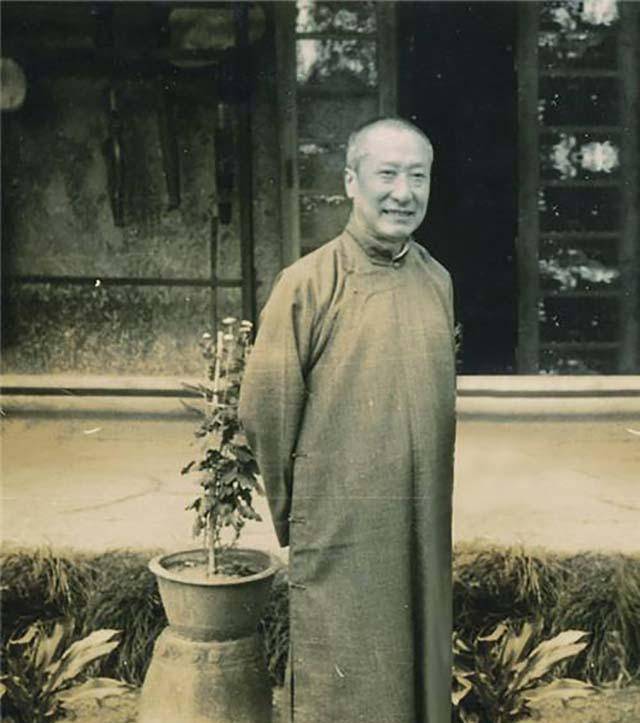

在友人相助下,出狱后的李劼人先后投资创办了嘉乐纸厂、“小雅”餐馆,以及为生活所迫当了中学教师、修理厂厂长,可不管是哪一个职业,他都始终步步受挫,无一事做成,可谓是职场屡屡受挫。在1935年末,经营的纸厂终于迎来生机,李劼人也于1938年用着存着的积蓄在成都的郊区买下2亩土地,并建成土墙草顶茅房,自题为“菱窠”。

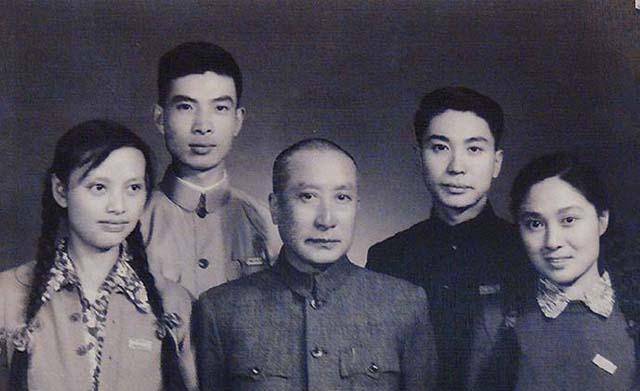

于1950年初,成都市人民政府正式成立,而李劼人也在三番五次人民的推举下,迫不得已当了成都市的副市长,虽说是李劼人不喜欢的官场生涯,但李劼人自己也道:“名单发表了,思想上未作准备;但既发表了,不能再推辞。”

然这副市长的道路也是坎坎坷坷,虽说他是尽心尽责,但由于某些因素与政府公关人员意见常常无法达成一致,最后因某些不恰当的话语被打成“右倾”,在友人帮助下也最终赦免,此后,李劼人晚年便终日居于“菱窠”之中创作,于1962年,带着未完成《大波》的遗憾,与这个世界悄然告别,享年71岁。

李劼人对于事业上的处境,也可谓是充满矛盾的,虽说,自早年起,李劼人便有着终不愿沾官场之事这般想法,但也可想到,在面对新中国成立之初,局势目前还尚未明了,还在处于摸索前行的阶段,出于对祖国强烈情怀,李劼人毅然而然的放弃了个人情结上的偏见,在人民利益与个人情绪产生矛盾的时候,努力将人民的利益摆在第一位,坚守着自己的岗位。

在做着任何一项事业的基础上,始终坚守着为国家为人民的初心。从另一个角度而言,报刊写期刊,纸厂创业,也便是李劼人在实业救国这条路上所做出的的种种贡献,一切的出发点都是为了国家着想。不仅如此,作为他最愿成为的文学创作家来说,坚守着文学这条道路也是用着自己的方式,为着唤醒人们做的贡献。

在李劼人创作的文学中,最为出名几本的便是《死水微澜》、《暴风雨前》以及《李劼人全集》,在这些长篇历史小说中,李劼人深受法国文学的影响,对中国传统小说的形态进行了一次新的突跃,在塑造人物过程中,结合着西方现代主义文学的经典写法,对中国文学有着里程碑式的意义。

同时,他的文学作品中几乎可以说是原汁原味的还原了,旧时代中国老成都的各种人文事况,透彻独到的将人性毫无保留的展示在世人眼中,强烈的批判了某些丑陋人格,虚伪官场上,可谓是旧时代文学的典范。

中国大文豪郭沫若也曾高度赞扬国李劼人:“古人称颂杜甫的诗为‘诗史’,我是想称颂劼人的小说为‘小说的近代史’……上海有些朋友在悼叹‘中国为什么没有伟大的作品’,我觉得这问题似乎可以消解了,似乎可以说,伟大的作品,中国已经是有了的。”

而对于李劼人而言,能在实业救国事业的途中,在事与愿违的事业矛盾中仍然坚定着自己的信念,坚守着自己的岗业,同时又在文学创作上富有如此之高的造诣。李劼人在他这一生中,将社会责任感与个人价值两者完美的结合在了一起。虽事矛盾,仍愿坚守!而正是因为如此,才使得他永远被后人所铭记并广为传颂。

参考文献:

1、刘大杰《忆李劼人-旧友回忆录》

2、李劼人《李劼人全集》,四川文艺出版社,2011年