A History of Chinese Literature

A History of Chinese Literature

Jingkou and Guazhou are just across a river,

Zhongshan is only behind a few mountains.

Again the spring wind greens the river banks,

When will the bright moon shine on me for my return?

王安石留下大约一千六百首诗,其中有《泊船瓜洲》:“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。”

文学史书给个别诗人的篇幅很有限,作品的征引一般不超过每人十首,而上引《泊船瓜洲》能“脱颖而出”在文学史书中占到一席之地,是有原因的 (章培恒、骆玉明主编《中国文学史新著(增订本)》第二版,中卷,页246。)

《中国文学史新著》

《中国文学史新著》

本文借王安石诗讨论异文现象和诗文评的真相,例如:诗眼、炼字、诗文的流传、不虞之誉等等,包括钱钟书(1910—1998 )提出来的问题。

宋朝洪迈《容斋随笔》透露的“内幕”

张隆溪教授解释《泊船瓜洲》的独特之处,说:The third line is especially famous, in which the word “green,” usually an adjective, is here used as a verb to emphasize the effect of spring. Wang Anshi revised this line more than a dozen times before finally choosing this word, which is also an example of how he crafted his poetic lines with great care and effort, with the result that reads natural and beautiful. (p.216) 说的是王安石对自己的诗行修改了好几次,形容词“绿”在诗中作动词用,这反映王安石在艺术追求方面付出了心血,《泊船瓜洲》是佳作。

张教授怎知 Wang Anshi revised this line more than a dozen times before finally choosing this word (王安石数易其稿后才选定用字)?

张教授书中似乎没有交待这事的来源,也没有使用注释进一步解说。

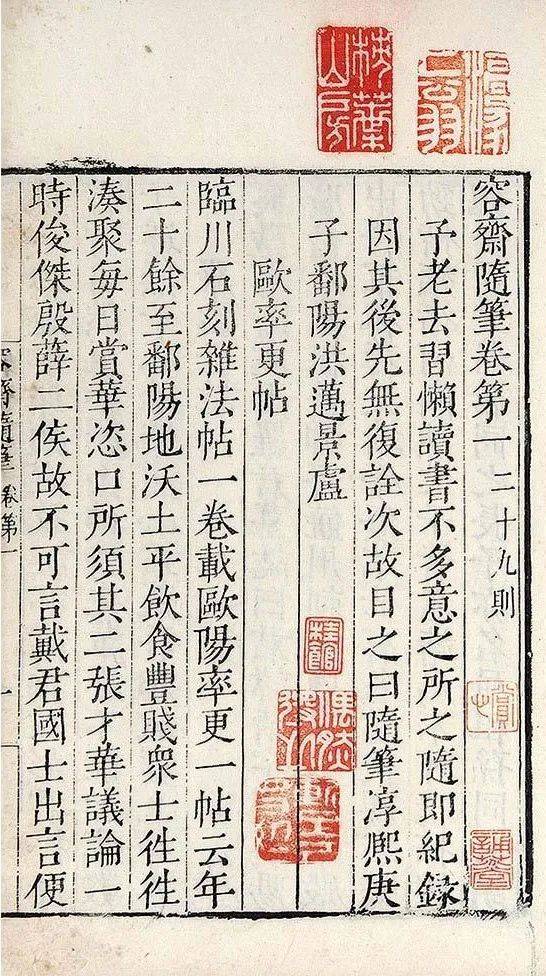

《容斋随笔》

《容斋随笔》

“又绿江南岸”和王安石数易其稿的原始信息可能来自宋朝洪迈所著的笔记小说《容斋随笔》。

洪迈在《容斋随笔》中提到,早年“吴中人士”曾得到一张王安石作诗的草稿,发现《泊船瓜洲》“春风又绿江南岸”中的“绿”最初是“到”,后来改为“过”,经过十几次修改才决定用“绿”(《容斋随笔》卷八)。

这个故事其实和贾岛“推敲”相近。世人谈“又绿”多赞扬王安石“炼字”、句中有“诗眼”,而贾岛“推敲”故事一般是用来佐证贾岛苦吟。参看刘大杰《中国文学发展史・中卷》古典文学出版社,1958年,页144。

随着《容斋随笔》的传播,王安石“练出绿字”的影响力日渐增大。后来,清代的《宋诗纪事》等作品也收录这个故事。其实,荆公草稿怎会流到“吴中人士”手上?似有疑点。

王安石用“绿”字为动词,属于词性上的“转品”(形容词不带宾语。这是形容词同动词的主要区别之一。如果形容词带宾语,它就不再是形容词而是转用为“使动词”了)。用“绿”字的效果是:把不见踪影的春风转化为鲜明的视觉意象。

“炼字”“诗眼”是评论家津津乐道的话题,然而,这个王安石“又绿”个案,也许是错误的。

葛兆光《汉字的魔方:中国古典诗歌语言学札记》

葛兆光《汉字的魔方:中国古典诗歌语言学札记》

所谓“错误的”,是指桂冠错戴到王安石头上,他是无功而受褒扬。(“诗眼”的讨论,见于葛兆光《汉字的魔方:中国古典诗歌语言学札记》第六章;张隆溪《二十世纪西方文论述评》,三联书店1986年版,页122-123)。

下一节,笔者尝试讲解“又绿江南岸”这个公案的内情。

“钱钟书问题”vs盲目表彰

钱钟书(1910-1998) 指出: 唐人早已将“绿”字用为动词。

钱钟书《宋诗选注》收录了王安王的《泊船瓜洲》。钱钟书说:“‘绿’字这种用法在唐诗中早见而亦屡见:丘为《题农父庐舍》:‘东风何时至,已绿湖上山。’李白《侍从宜春苑柳色奉诏赋龙池柳色初青听新莺百啭歌》:‘东风已绿瀛洲草。’常建〈闲斋卧雨行药至山馆稍次湖亭〉:‘行药至石壁,东风变萌芽。主人山门绿,小隐湖中花。’于是发生了一连串的问题:王安石的反复修改是忘记了唐人的诗句而白费心力呢?还是明知道这些诗句而有心立异呢?他的选定‘绿’字是跟唐人暗合呢?是最后想起了唐人诗句而欣然沿用呢?还是自觉不能出奇制胜,终于向唐人认输呢?”(《宋诗选注》,人民文学出版社1958年版,页57。)

《宋诗选注》

《宋诗选注》

因此,王安石“一改再改,终选用绿字”其实没有走出唐人的圈缋。

如果说,王安石根本就不知道唐人的诗例,这也是对王安石不利的:王安石对唐诗的认识还不如钱钟书。

钱钟书喜欢追寻诗句的源头,例如:他的《谈艺录》(开明书店1948年版)一书中就有“荆公偷袭昌黎诗”的条目。“荆公”是王安石﹔“偷袭”在这里指“偷偷袭用”。

大概因为“偷袭”二字有歧义,所以在《谈艺录》的修订本(商务印书馆2011年版)中,“荆公偷袭昌黎诗”这条目修改为“荆公用昌黎诗”。

《谈艺录》

《谈艺录》

张隆溪教授认为:he crafted his poetic lines with great care and effort…。这句话自然是褒语,但是,褒扬王安石之余却也没有回答钱钟书所问的“一连串的问题”(例如:王安石选定“绿”字,是从唐诗之中选?)

王安石如此用“绿”,肯定不是新创。因此,如果有评家表扬王安石用“绿”字有新创之功、诗艺超卓,那恐怕有溢美过誉之嫌。

钱钟书对王安石用前人佳句,不但没有表扬,相反,他痛斥王安石“巧取豪夺”,说王安石:“每遇他人佳句,必巧取豪夺,脱胎换骨,百计临摹,以为己有。或袭其句,或改其字,或反其意。集中作贼,唐宋大家无如公之明目张胆者。”(钱钟书《谈艺录》,香港中华书局1986年版,页245)。

这是很严厉的抨击。

《〈容安馆札记〉谈艺录》

《〈容安馆札记〉谈艺录》

“又”字之佳(也可能是郢书燕说式的褒扬)

王安石用“绿”字,近人有不少解说、赏析。不过,世人也许没有注意到“又绿”的“又”字,也有它自身的“故事”。

“又”字也得到好评。

关于“春风又绿”,台湾学者萧萧说:“也不要忽略了那个‘又’字,春风一年又一年绿化江南,春风是那样准时地来,但是,一年又一年过去,明月何时照我还?春风容易大绿江南岸,而我的归乡日却那样遥遥无期,那样不容易!一个‘又’字,多少无奈!”(萧萧《诗从趣味始》,幼狮文化事业1998年版,页151)。

总之,萧萧欣赏“又”反映出无奈之感。

另一位学者赵齐平说:“由一‘又’字,联系到王安石的再入相,就把神宗的下诏起用比作‘又’至的‘春风’。”(赵齐平《宋诗臆说》,北京大学出版社1993年版,页129。)赵齐平的意思是,《泊船瓜洲》“又”字略有“比喻”的作用,喻指人事。

赵齐平《宋诗臆说》

赵齐平《宋诗臆说》

有些人认为《泊船瓜洲》有政治寓意,他们由一“又”字联系到王安石的再入相,就把神宗的下诏起用比作“又至的春风”。

此外,还有“主宾”之说。

陈修平认为“又”字是主,“绿”字是宾,他说:“春风又绿江南,生机盎然,然己二度拜相,前途未卜,形成对比,由此引出‘何时还’之苍凉喟叹与自问。以此度之,‘绿’字因推敲之故事喧宾夺主,‘又’字意义深刻,反被忽略……显然,‘又’字比‘自’字更佳。”(陈修平《宋代绝句精华赏析》,澳门人出版社2019年版,页234。)

世人一般赞美“绿”字用得好,像陈修平那样声称“又”字用得更好的人甚是少见。

《王荆文公诗笺注》

《王荆文公诗笺注》

王安石原作“自绿”:“春风自绿江南岸”

张隆溪教授的译文第三行:Again the spring wind greens the river banks. 译文以Again 开句,应该是依据“又”字来翻译的。

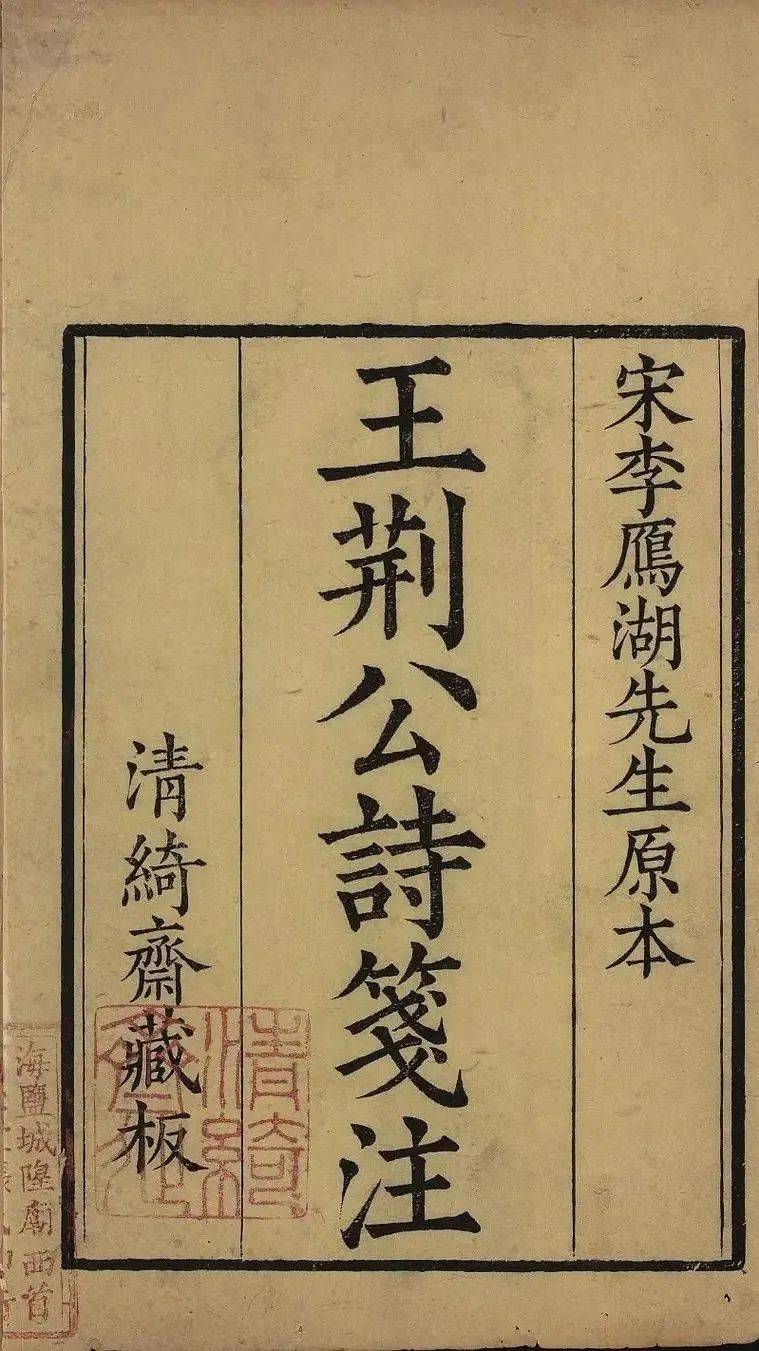

查看王安石诗集中的《泊船瓜洲》,我们发现:第三句作“春风自绿江南岸”。此《泊船瓜洲》诗被编在《王文公诗》卷第四十三(李壁笺注《王荆文公诗笺注》,上海古籍出版社,页1137)。

洪迈《容斋随笔》没有记载王安石为“自绿”“又绿”而再三斟酌。那么,“又绿”会不会只是洪迈偏爱的用字?会不会是洪迈本人擅自将“自绿”改为“又绿”?

如果是洪迈擅自改写,那么,用“又”字的一切“佳处”,自然都归功于洪迈,和王安石没有关系。

“又”字如果不是洪迈有意改动(而是洪迈抄错了),那么,抄错的“又绿”被诠释者解释得“胜过‘自绿’”,可以说是文学阐释的胜利(关于版本学和文学诠释的关系,请参看 Jerome J. McGann, Textual Criticism and Literary Interpretation. University of Chicago Press, 1985)。

Jerome J.McGann,Textual Criticism and Literary Interpretatio

Jerome J.McGann,Textual Criticism and Literary Interpretatio

笔者的意思是,“又”字获得“美誉”,是由读者自行决定的,而不是由原作者(王安石)来操控的——可能连王安石都不知道“又绿江南岸”是出自谁手。

“异文”和文评中的“炼字”有关吗?

“自绿”“又绿”,何者为是?走笔至此,笔者想联想《红楼梦》“异文”问题(参看洪涛《红楼梦与诠释方法论》,北京图书馆出版社,2008年,第三章)。

旧诗的异文,有时候和“炼字”、“诗眼”话题拉上关系(夏传才《诗词入门》,知书房出版社2004年,页199)。

较新的说法是“意识形态的选择”。这方面的研究方面有田晓菲教授的著作:Xiaofei TIAN, Tao Yuanming and Manuscript Culture: The Record of a Dusty Table (University of Washington Press, 2005)。此书关注“异文”问题,有中译本《尘几录:陶渊明与手抄本文化研究》。

Xiaofei Tian,Tao Yuanming and Manuscript Culture (2005)

Xiaofei Tian,Tao Yuanming and Manuscript Culture (2005)

田晓菲教授的“手抄本文化”“文本不稳定”等观念,可能是来自宇文所安,参看Stephen Owen, The Making of Early Chinese Classical Poetry. Cambridge, MA: Harvard University Asia Centerm, 2006; Stephen Owen, The Late Tang: Chinese Poetry of the Mid-Ninth Century (827–860). Harvard Asia Center, 2006)。

敦煌藏经洞文书的发现,为“手抄本文化”的研究提供可贵的研究基础和材料。唐初仍是手抄本的年代,大概到中晚唐雕版印刷才流行开来。

田晓菲讨论过陶渊明的名句“采菊东篱下,悠然见南山”。

“采菊东篱下,悠然见南山”这诗行,实有“望南山”和“见南山”两个版本,其中“见山”相信是宋人苏轼的“发明”。

田晓菲说:“The significance of jian lies in the fact that it is an ideological choice. /‘见’字之重要,在于它是一个意识形态的选择。”(Xiaofei TIAN, Tao Yuanming and Manuscript Culture: The Record of a Dusty Table. University of Washington Press, 2005. p.33; 田晓菲《尘几录: 陶渊明与手抄本文化研究》中华书局,2007年版,页32。)

田晓菲教授研究人们如何改动文本来配合诗人的“面貌”。她说:“一个恐怕最难为读者接受的事实是,我们现在没有、也永远不可能得到原本,因此,也就永远不可能知道诗人选择了哪一个字。我们没有一个权威性的陶渊明,却拥有多个陶渊明。”(《尘几录》中华书局,2007年版,页203-204)。

田晓菲认为,选择“见南山”就是选择让陶渊明体现出“理想化的人格”。她也指出,苏东坡取“见”字,是东坡自己的文化理想的投射。

《陶渊明集笺注》,陶潛撰,袁行霈笺注,中华书局 2017年版。

《陶渊明集笺注》,陶潛撰,袁行霈笺注,中华书局 2017年版。

“又绿”压倒“自绿”

在这里,笔者不会学舌说有“又绿”“自绿”等异文相当于“有多个王安石”,也不会说“又绿”涉及意识形态的选择。

笔者无意从异文之中寻找“意识形态”(如果真有的话)。

不过,笔者注意到近几十年的诗选本或选谈《泊船瓜洲》的书本,多引用“春风又绿江南岸”,罕见“春风又绿江南岸”,例如:(1) 近人钱钟书的《宋诗选注》人民文学出版社,页79。(2) 陈友冰《宋代绝句赏析》正中书局,1996年,页74。(3) 叶嘉莹《迦陵说诗讲稿》大块文化出版股份有限公司,2012年,第一章。(4) 杨金志《古诗词遇见中国地理》,商务印书馆(香港)2022年版,第二章。例子太多,不胜枚举。

杨金志《古诗词遇见中国地理》

杨金志《古诗词遇见中国地理》

此外,翻译名家许渊冲(1921—2021)曾将《泊船瓜洲》译为 Moored by the Northern Bank:

A river severs Northern shore from Southern Bay;

My hillside house is but a few mountains away.

Again the vernal wind has greened the southern shore.

When will the bright moon shine upon me at my door?

上引译文收入许渊冲 Songs of the Immortals: an Anthology of Classical Chinese Poetry (London: Penguin Books, 1994)。译文的第三行有Again, 这说明许渊冲所用翻译底本也是“春风又绿江南岸”。

陶渊明诗句“悠然望南山”比“悠然见南山”更早出现,从年代上也更接近陶渊明生活的时代,这情况正如王安石“自绿”比“又绿”出现得早,“自绿”可能是王安石的原文。

偏偏世人颇能欣赏“又”字的文学趣味和“好处”。换句话说,“春风又绿江南岸”似乎比较符合大众审美的趣味。

文本异文与“流动性”:印刷术发明之前

田晓霏教授指出中国诗歌文本(例如陶渊明诗集)有“流动性”。

“流动性”不始于陶渊明的作品集。在特定历史环境中(例如,印刷术未发明之前、手抄为主的年代),文学文本上的文字“流动”比较容易发生,例如,先秦诗歌总集《诗经》在汉朝之前可能有早期写本的存在,但是,也有“口头传播”的历程(参看Martin Kern, Performance and Interpretation: Studies in Early Chinese Poetics. 2023)。

东汉人有“正定六经文字”的观念。据说,汉灵帝时,朝廷将《鲁诗》等刻经书于石,因为汉熹平四年(175年)开刻而得“熹平石经”之名(参看马衡《汉石经集存》,上海书店2014年版)。朝廷刻字于石、竖立石经,有统一经典文字的用意。

《汉石经集存》

《汉石经集存》

口头传播比较容易产生同音字的混淆。字音转笔录时,因音近讹误笔下易出现异文,例如:《诗经》“窈窕淑女”的“窈窕”,在马王堆帛书中引作“茭芍”,在安徽大学馆藏的竹简上写作“要翟”。

当然,形近讹误、书写习惯不同、口头与书写传播互相影响也会产生一些问题(参看刘跃进编《古代文学前沿与评论(第七辑)》社会科学文献出版社, 2022年)。

汉代《诗经》有齐、鲁、韩、毛诗四家注,这四家的经文也不一致,而世人以毛诗为古文经,其余三家为今文经(参看袁梅《诗经异文汇考辨证》,齐鲁书社2013年)。

袁梅《诗经异文汇考辨证》,齐鲁书社2013年版。

袁梅《诗经异文汇考辨证》,齐鲁书社2013年版。

理论上,自然是先有“古文经”然后才有“今文经”。也就是说,古文《毛诗》应该是较为古老的。可是,我们目前常见的《诗经》印刷本已经不是先秦诗篇的本来面目。

就《诗经》经文而言,同时并存的各家异文,被拿来互相参校的可能性也不宜排除。不过,具体的“流动方向和经过”已经难以考究,例如:《卫风•淇奥》“瞻彼淇奥”,《大学》引诗作“瞻彼淇澳”,唐人陆德明以澳为水名,以异文证字,并通义训。

那么,是“淇奥”在前,还是“淇澳”在前?两者之间,有“流动”关系吗?“澳”的三点水是妄人擅加的吗?流动的方向和过程(如果有的话)难以考定,不像陶潜诗先“望”后“见”那样先后次序分明。

《诗经》异文实例举隅

这里再举一个异文实例。《诗经・召南・野有死麕》末章“舒而脱脱兮,无感我帨兮,无使尨也吠。”第一行的“脱脱”,除毛诗以外,鲁、齐、韩三家诗皆作“娧娧”(吴格点校《诗三家义集疏》,中华书局1987年版,页113)。《玉篇》:娧,好貌(容貌美好)。

王先谦《诗三家义集疏》,中华书局1987年版。

王先谦《诗三家义集疏》,中华书局1987年版。

有学者认为《毛诗》的“脱脱”不误。《毛传》说:“脱脱,舒迟也。”就是从容缓慢的样子。英国学者理雅各布(James Legge)的译文显然是取《毛传》的释义:

野有死麕,白茅包之。

有女怀春,吉士诱之。

In the wild there is a dead antelope,

And it is wrapped up with the white grass.

There is a young lady with thoughts natural to the spring,

And a fine gentleman would lead her astray.

林有朴樕,野有死鹿。

白茅纯束,有女如玉。

In the forest there are the scrubby oaks;

In the wild there is a dead deer,

And it is bound round with the white grass.

There is a young lady like a gem.

舒而脱脱兮,无感我帨兮,无使尨也吠。

[She says], Slowly; gently, gently;

Do not move my handkerchief;

Do not make my dog bark.

末章的Slowly; gently, gently 语义就是《毛传》所说的“舒迟”。

《诗经今注》

《诗经今注》

“脱脱”(舒迟)和“娧娧”(好貌),意思不相同。两者之间可能涉及“流动性”问题,但是,四家诗传钞的年代,应该还没有“诗眼”观念。

《诗经》异文,除了齐、鲁、韩、毛四家,阜阳汉简和安徽大学藏战国竹简所载《诗经》篇章也引起了学术界的关注。

阜阳汉简和安大竹简上的文字,都形成于印刷术普及之前。由于字形还未经朝廷统一,在流传过程中,较容易产生异文(参看黄德宽、徐在国主编《安徽大学藏战国竹简(一)》中西书局2019年版;徐在国主编《安大简诗经研究》,中西书局2022年版)。

我们不能排除《诗经》的一些异文纯粹出自誊写的失误。换言之,异文现象的出现,未必因为有人做了“意识形态上的选择”。

经学有家法之分,各家固守师说和经文。这种“固守”本身倒是一种意识形态。

徐在国主编《安大简诗经研究》,中西书局2022年版。

徐在国主编《安大简诗经研究》,中西书局2022年版。

“诗眼”的出现与佛家的“法眼”

“诗眼”之说是古代诗文评的一个环节。“诗眼”的讨论,盛于宋朝。

The Cambridge History of Chinese Literature (《剑桥中国文学史》)“北宋”章的第六节是“佛教与诗歌”,内容提及“诗眼”源自禅宗的“法眼”(dharma eye): The idea, for example, that a good line must have an “eye,” some aspect beyond the individual words that conveys nonverbal meaning and makes it “alive,” was derived from the Chan concept of the “dharma eye” (fayan). (p.431)。

在中译本《剑桥中国文学史》中,上面那段话是这样的:“例如,所谓‘句中有限’,即佳句中必须有单个字词之外的某些方面能够传送言外之意,使句子变得‘活泛’起来;这一观点,便是源自禅宗的‘法眼’概念。”(《剑桥中国文学史・上卷》三联书店,页482)。

The Cambridge History of Chinese Literature.Cambridge Univer

The Cambridge History of Chinese Literature.Cambridge Univer

南宋禅之中,有一派名为“法眼宗”,出于六祖惠能门下青原行思(671—740)之法系,活跃于唐末、五代、宋初(洪涛《佛教跨文化传播的个案研究》,2020年)。

提出了“文字禅”的概念的僧人释惠洪(1071-1128)记载黄庭坚以“句中眼”论王安石、苏东坡诗的高妙处。

释惠洪《冷斋夜话》卷五“句中眼”条引黄山谷评荆公、东坡诗,说:“此皆谓之句中眼,学者不知此妙,韵终不胜。”(张伯伟编校《稀见本宋人诗话四种》,江苏古籍出版社2002年版,页49)。依据这条诗话,“句中眼”这个词,是出自黄山谷(黄庭坚)。

张伯伟编校《稀见本宋人诗话四种》

张伯伟编校《稀见本宋人诗话四种》

今人葛兆光认为,真正自觉地推敲“诗眼”的现象,在盛唐时代出现。葛兆光举了杜甫(“卷廉残月影,高枕远江声”“星垂平野阔,月涌大江流”等等)、李白、王维、孟浩然的诗行为例(葛兆光《汉字的魔方:中国古典诗歌语言学札记》,香港:中华书局1989年版,页193-200)。

诗篇中的精妙传神之处,后来也用符号来标示,例如,《剑桥中国文学史》上卷指出,方回(1227—1307)在《瀛奎律髓》特别用圆圈标示了“诗眼”所在 ( marked with a circle. p.579) 。

清人屈复《唐诗成法》以密集单圈标示诗中佳句,以双圈标示诗中关键字词。金圣叹的“金批《水浒》”(见于贯华堂本)也在金圣叹认定的“妙处”打圈点。《贯华堂第六才子书西厢记》也一样有许多圈点。

原先主要用来标示“诗眼”的圈点,“扩散”到于通俗小说、戏曲作品的版面上。

《贯华堂第五才子书》

《贯华堂第五才子书》

“流动性”的限度

回到王安石《泊船瓜洲》。“又绿江南岸”出现以来,“又绿”几乎定于一尊。请注意:这里只说“几乎”,毕竟“春风自绿江南岸”还存于王安石本人的作品集之中,只是“自绿”的版本引用的人不多。简言之,“自绿”几乎成为“弃儿”。

似乎“又绿”的版本出现后,“流动”就停止了。王安石的诗文集有两个版本系统,一是《临川先生文集》,一是《王文公文集》。“自绿”版《泊船瓜洲》收录在《临川先生文集》第廿九卷、《王文公文集》卷七十。

“又绿江南岸”比“自绿江南岸”更流行于今世,这情况也许反映“又”较能入世人之眼。只有少数专家(例如吴小如)还会念起王安石诗集之中的“自绿”(“自”字作“自管”、“自然而然”解)。

“流动性”有时而尽。以《诗经》为例,颜师古考定五经,于经文多所厘正。孔颖达撰《五经正义》,于是经文、故训,定于一尊。此后,有新的改动就比较容易被人发现,妄改易招来谴责。

《经学研究四十年——林庆彰教授学术评论集》

《经学研究四十年——林庆彰教授学术评论集》

清代《诗经》异文考释学兴起,成果超卓。如果学者怀疑《诗经》中某字实应为另一字,必须提出文字训诂等方面的理据。这方面的实例有林庆彰论《诗经》“彼其之子”的“其”实指“姬”。

版本学方面,异文辨证仍多以作者的权威(authorial authority)为中心(参阅洪涛《红楼梦与诠释方法论》一书)。

诗学方面,陈尚君的研究论证了文献传播中李白对于自己诗歌修改的主动权(陈尚君《李白怎样修改自己的诗作》,载《古典文学知识》2022年第2期)。这种情况,文献传播中“作者权威”起压倒作用。

作者去世后,自然对文本丧失控制力,然而,读者仍然可以假借作者的权威对文本异文做出解释。读者的作用有时候会凌驾于作者之上。

《我认识的唐朝诗人》

《我认识的唐朝诗人》

王安石与炼字

在历代诗话中,王安石“炼字”的故事颇多。

叶梦得《石林诗话》卷上记载:“王荆公编《百家诗选》,从宋次道借本,中间有‘暝色赴春愁’,次道改‘赴’字作‘起’字,荆公复定为‘赴’字。以语次道曰:‘若是起字,人谁不到?’次道以为然。”(何文焕《历代诗话》,艺文印书馆1956年版,第1卷,页255。)

这个小故事,有一个较简单的版本。南宋范曦文《对床夜语》记载:“王荆公谓老杜‘暝色赴春愁’,下得‘赴’字大好。若下‘见’字、‘起’字,即小儿言语。”(陈伯海《唐诗汇评》,浙江教育出版社1995年版,第2卷,页1347)。按:“暝色赴春愁”应是皇甫冉的诗句,但是,这不影响故事所反映的炼字意念。

清施补华《岘佣说诗》说:“五律须讲炼字法,荆公所谓诗眼也。”(陈伯海《唐诗汇评》,第3卷,页3315)。这里,“荆公”就是王安石。

《唐诗汇评》

《唐诗汇评》

王安石似乎没有提过“诗眼”这个词,但是,王安石应该是有炼字意识的,例如,王安石曾说过:“吟诗要一字两字工夫。”(《陈伯海《唐诗汇评》第2卷,页1347) 。

无论“诗眼”论始出于何人,历代诗话中都不缺“诗眼”实例的讨论。有些条目,没有提及“诗眼”,但是,实际内容仍是讨论用字之工巧,例如,释惠洪《冷斋夜话》第三卷的最后一条“诗一字未易工”就很接近“诗眼论”。这条谈的是老杜诗句“身轻一鸟过”。欧阳修《六一诗话》也录有相同的讨论。

所谓炼字,不限于炼出“诗眼”。

清人陈吁说:“读放翁词,须深思其炼字炼句猛力炉锤之妙,方得其真面目。”(孔凡礼、齐治平《陆游资料汇编》中华书局,1962年,页187)。“放翁词”就是陆游的词。由此可见,炼字也适用于写词、论词。

关于“炼字”,读者还可以参看王德明《中国古代诗法学史》,广西师范大学出版社2021年版。

《中国古代诗法学史》

《中国古代诗法学史》

总 结

撰写文学史书如果不熟悉作品的源流,所述所论就如管中窥豹。《文心雕龙》说的“观千剑而后识器”也是寄望于评者能先做到博观。

“钱钟书问题”就是在广泛阅读的基础上提出来的,对所评作品的本末源流有充分的掌握。他的后两问题只有起王安石于地下才能回答(不能抹杀巧合的可能性)。钱先生的评论常能做到举证详博,见解精辟,而不是蔽于一孔之见而人云亦云。

王安石《泊船瓜洲》“春风又绿江南岸”的“绿”作动词用,这不是他的创新。“又”字用得好,是王安石之功?

王安石不能预见“春风又绿江南岸”流行于后世(而“春风自绿江南岸”少人问津),其中“又”字也像“绿”字一般得到世人垂青。

近世的评论家表彰王安石的理据是“又”的文学性更高,它隐指王安石再度获招入朝(其实“又”字本身没有政治含意)。

换言之,作品得到的赏誉不完全取决于写作当下(北宋)、作者意愿。读者的历史作用不容小觑。

《王安石评传》

《王安石评传》

编写文学史,如果能摆脱“罗列作家”的模式,先将文学放在历史的长河中,有望写出新意。

本文也谈到“流动性”“异文”“炼字”“诗眼”等关联话题。

印刷术发明之前文本的“流动性”和后世所说的“炼字”不是同一回事:前者的“流动性”会产生异文,但是异文的出现未必涉及审美意趣或者意识形态,可能只因传钞失误,和炼字无关;后者(“炼字”)则是作者在用字方面精益求精。“炼字”实际上是作者兼任文学批评家。

文学史可以是独立的学科,但是文学史家若无文评家的博观,“独立”没有多大益处。

附记一:贾岛与推敲

“推敲”现在已经是常用语。它源自一个小故事。

后蜀何光远《鉴戒录‧贾忤旨》记载:“[贾岛]忽一日于驴上吟得:‘鸟宿池中树,僧敲月下门。’初欲着‘推’字,或欲着‘敲’字,炼之未定,遂于驴上作‘推’字手势,又作‘敲’字手势。不觉行半坊。观者讶之,岛似不见。时韩吏部愈权京尹,意气清严,威振紫陌。经第三对呵唱,岛但手势未已。俄为宦者推下驴,拥至尹前,岛方觉悟。顾问欲责之。岛具对:‘偶得一联,吟安一字未定,神游诗府,致冲大官,非敢取尤,希垂至鍳。’韩立马良久思之,谓岛曰:‘作敲字佳矣。’”(黄鹏《贾岛诗集笺注》,巴蜀书社2002年版,页429)。

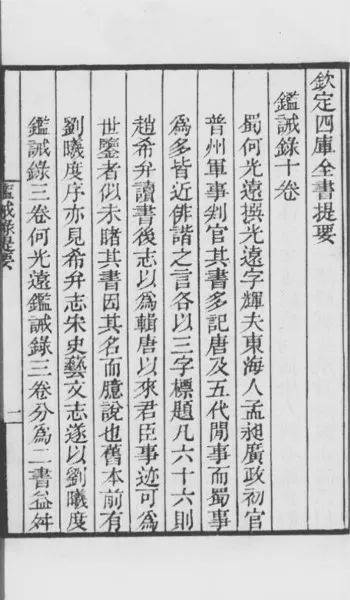

《四库全书提要・鉴诫录十卷》

《四库全书提要・鉴诫录十卷》

“炼之未定”说的就是炼字了。故事反映贾岛的能力稍逊。

附记二:“照我还”与思归

王安石幼时随父亲到江宁(今江苏南京市)。他写“明月何时照我还”,似是还于江宁。其心态或与周邦彦的思归相近。

周邦彦生于钱塘(今浙江杭州),他在《兰陵王・柳》词中写到“京华倦客”,又在《苏幕遮》词中写“久作长安旅”、“故乡遥,何日去?”似有回归南方之意。(参看洪涛《“长安”是不是西安? ——谈文学史上的京城情意结(读张隆溪教授的英文版中国文学史・二十三)》,载“古代小说网”2024年8月27日)。

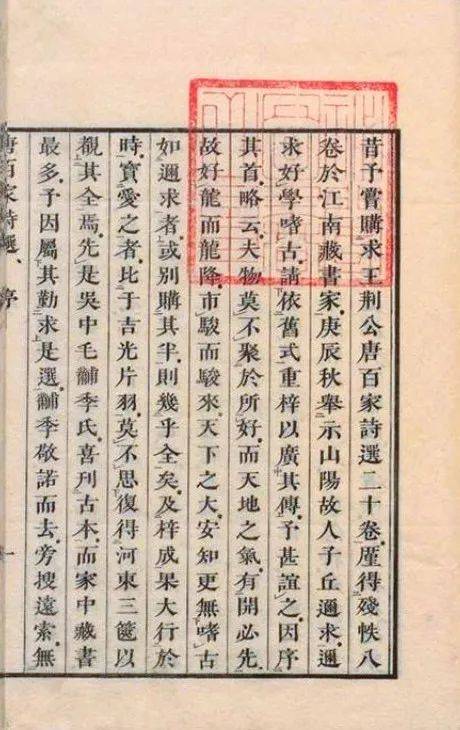

王荆公编《唐百家诗选》(宋刊本)

王荆公编《唐百家诗选》(宋刊本)

苏东坡和周邦彦是同时代的人物,苏的官运较差,长期遭贬谪。1084年(元丰七年)十月,苏轼被贬汝州,写下《乞常州居住表》。半个月后,苏轼又写《再上乞常州居住表》,再度恳请皇帝准许他在常州终老。1101年8月24日苏轼卒于常州。

晋宋之际的陶渊明撰《归去来兮辞》,自陈弃官归田。此后,思归似乎成为“倦客”们一再书写的母题。

附记三:从寒山到钟山

本文讨论王安石诗和相关的诗文评。王安石诗写到“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山”。钟山在江宁(今南京)附近。

杨晓山教授Wang Anshi and Song Poetic Culture (2021年) 第四章是 From Cold Mountain to Bell Mountain: An Excursion into Poetic Buddhism(从寒山到钟山:佛理与诗法的简短巡礼),碰巧也提及“钟山”。

杨晓山教授讨论了王安石的《拟寒山拾得二十首》的特点,尤其注意王安石拟寒山诗在寒山体发展史上的位置。

Xiaoshan YANG, Wang Anshi and Song Poetic Culture (2021)

Xiaoshan YANG, Wang Anshi and Song Poetic Culture (2021)

对于王安石拟寒山诗,有些学者似乎一无所知,声称:“如果中国人写文学史去谈寒山,那就未免太可笑了。”

先读读王安石的诗、杨晓山的书,再来论史家是否“可笑””,应该会更接近“观千剑而后识器”这条件吧。