梅清绘画风格探究

梅清以一生的艺术实践给后人留下了丰厚的精神遗产,但要论及梅清的创作理论和思想却是一件很困难的事。他不像石涛,晚年在扬州的时候还将在书画上毕生的智慧凝结在他的《石涛画语录》中,而梅清留给我们的理论文字实在很寥落,除了几枚有价值的闲章表其心志,还有隐藏在浩繁的画作中并不太为人关注的题跋,再有就是梅清画作的本身散发的属性和特质,为他的创作方法和理论找到最直接和最有力的突破口。

梅清曾用过三方闲章:“我法”“古人在我”“不薄今人爱古人”。从这三方闲章所透露出来的信息,梅清临习古人,但习古不摹古,临与摹的区别在于前者写其意,而非袭其迹;后者则要完全忠实于临本,力求肖似。在研习古人的笔墨技法方面梅清是下过一番功夫的,因此,在梅清的作品中,可以看到传统的文脉、雅逸的精神和古拙的气息,但却很难将这些与某一位具体的历史上的名家相联系。

我们从他的所有传世绘画作品中,发现他几乎临遍了历代著名画家的作品,表现在五代荆浩、关仝、李成、董源,北宋范宽、米芾,南宋刘松年、马远,元代高克恭、赵孟頫、黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙以及明代王绂、沈周、徐渭诸家作品上的特色,都被梅清熔于一炉,创为新格。卷云、雨点、豆瓣、钉头等皴法画山.画石,使起伏无定的山峦更见气势,作斧劈皴,方硬有棱角,树叶用夹笔.树干用焦墨,具横斜曲折之势,这就是他自称的马远和赵孟頫的笔意;他擅长运用王蒙的牛毛皴画细笔山水,用解索皴以及渴墨苔点描绘的重山复水,表现林峦郁茂苍茫的气氛。他特别推崇元四家之一的吴镇(号梅花道人),曾题诗有:

我爱梅花老道人,挥毫落纸尽如神。

持将海上千年酒,醉向江南四季春。

他还十分欣赏倪瓒的画风,曾经在诗中写道:“高风千载忆倪迂,笔底尘气半点无。”

重视学习传统,但难得的是他更强调自己的理解和创造。尤其在以摹古为主流的清代画坛,山水画被总结出了风格类型和表现技法,通过摹习这些技法即能闭门画山水,梅清的创新实在是平地惊雷的革命。

结合他的绘画作品细加研讨,我们越发相信他在师法传统上的认真程度是很惊人的,正因如此,为他的师法自然做了铺垫。他的原本前人法度之中的笔才能又超出了前人法度之外,终能得心应手地以其老辣古朴、雄奇秀润的笔致,状写清新雅健的画意,从而由“师古”到“师自然”,由“无法”而进入“我法”的自由王国。

梅清画的山石树木大多都是用粗犷而充满运动感的笔势构成,这种笔势是线条的解放,也正因为如此,这样的作品在几百年之后的展厅依然还会很突兀地抢人眼球。

在画面的整体色调上,他与前人和同时代的画家相比,画面更增加了一层光影虚空的朦胧美。他的多幅作品,色彩的运用以淡墨勾线,淡淡的花青或者螺青的渲染,呈现出淡雅明媚的特色,如他的《山水册十开》用笔及其简练,使得画面十分空灵与清澈,空山无人,水流花开,空间的渲染与背景的烘托达到前所未有的重视。他的《黄山十九景》之六、之七,简练的线条和大面积的水墨与淡色的渲染,给人以诡异、灵秀、飘逸之感,创造出一个光影梦幻般的黄山,这也许正是梅清心中的黄山。

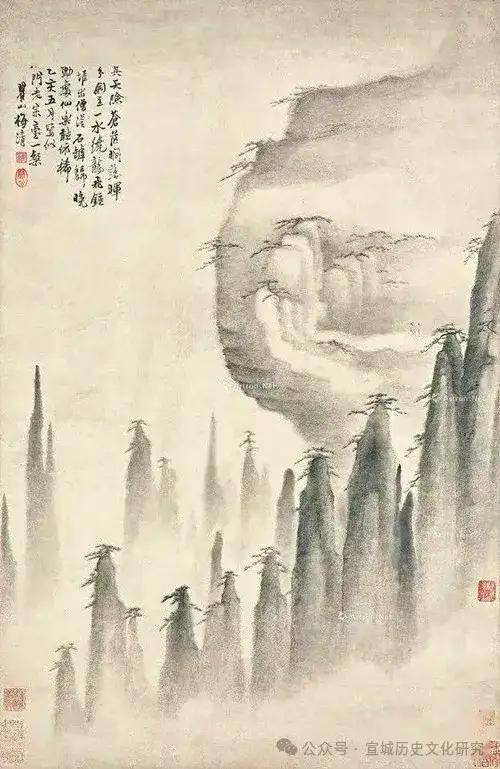

在构图上,梅清的作品多有奇险与虚空的构成,如安徽省博物馆藏《云门放艇图》《黄山十九景之炼丹台》,用笔一繁一简,最不可思议应该留空的顶端,平添耸立一段崖壁,给人以高不可攀的仰视。故宫博物院藏《天都峰》、上海博物馆藏《山堂读书图》中右上角和左上角或奇峰耸立,或倒挂而下,险绝中直入云霄,如杂技表演中空中飞人一般夺人眼球,具有强烈的视觉冲击。尤其是《山堂读书图》中飞瀑的处理,仿佛悬在空中,但却给观者以情理之中、意料之外的惊喜。

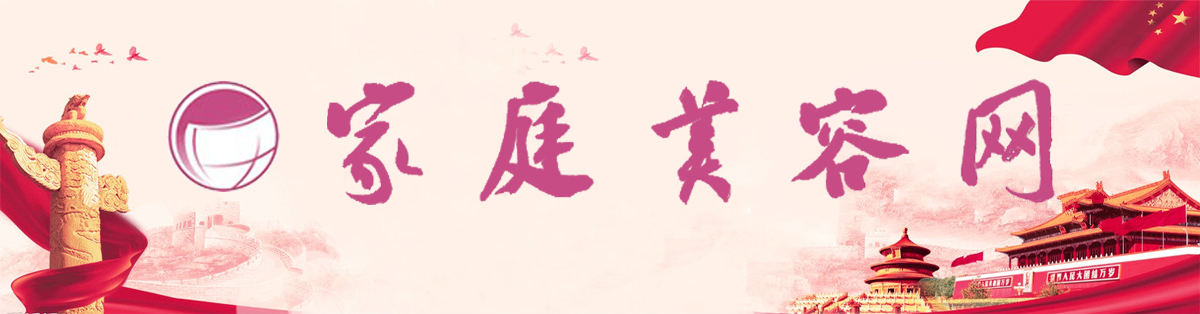

梅清《黄山十九景》之炼丹台

笔墨的运用上,在湿润的空气感的大基调中,偶尔的干笔皴擦,体现了个性的张力。在梅清多幅《仿李营丘笔意》的作品中,干笔的皴擦奔放而轻松,这种介于斧劈皴兼乱柴皴的画法,正是在学习前人的基础上梅清的独特创造。

在梅清的黄山图册上多有题跋:如“百步云梯从后海至前海必由之路,一线直上,三面皆空,经过许久,至今心怖。”作于1692年的《黄山图十开册页》上有:“由仙源作黄海游,首夜必宿松谷,由松谷入云门笋峰毕见,愈进愈奇矣。”这是他对眼中黄山的感受;“浮丘峰如海上三神,可望不可即,戏以缥缈笔图之,非必实有是景也。”戏笔图之,并非一定有这样的景观才是他“胸中黄山”;“翠微寺为黄山别峰,予游已二十年矣,握笔写山不胜怅惘。”这是在胸中反复酝酿,意在笔先,而后用笔墨锤炼出来的“手中黄山”。可见,尽管梅清一生只两上黄山,但他对黄山的体验和熟悉程度完全可以用熟烂于心而达到下笔神游的境界。

梅清还有一些画上题跋很有意思,在《黄山十九景图册》上有:“石涛和尚从黄山来,曾写数册见示中间唯五老峰最奇,予游黄山竟未上五老一面,意中每不能忘,握笔时仿佛得之。”他还自嘲而不失调侃地说:“喝石(指喝涛和石涛)居此亦石公粉本也,予亦未到乃黄山别业,久不耐用细笔,又不甘以老态自居,他日石公见之,得毋谓老瞿效颦耶?”可见,梅清是擅于利用一切机会学习、研究黄山,包括自己未曾经历的地方,在师古人、师自然之余,还擅于学习身边的有价值的点滴,并为我所用。梅清的黄山画都是黄山的本来面目,由于黄山山石松云的奇特,为山水画的表现又开出了一片天地,因为黄山变化万端,所以在画家笔下的黄山也是变化万端的。

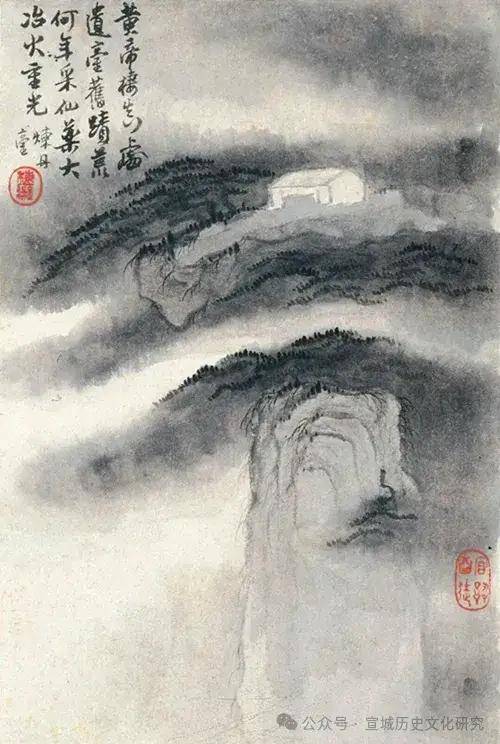

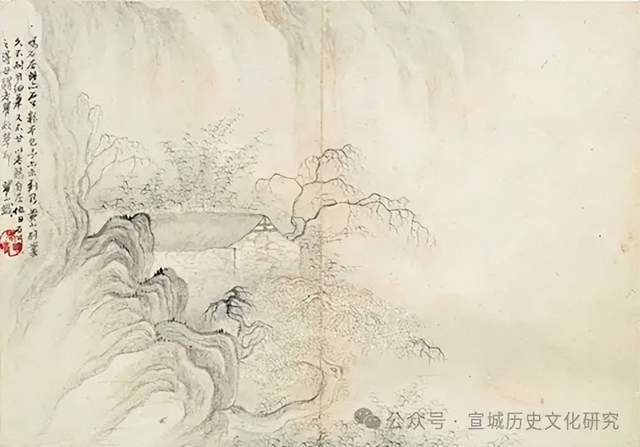

梅清《黄山十九景》之五老峰

梅清《黄山十九景》之五老峰

从美术史的角度检索梅清的艺术贡献

中国山水画在千年的形成发展过程中,不断丰富、完善,形成了具有特定意义上传统体系,这种由生逐渐至熟的过程,是一代又一代的中国山水画家实践总结的智慧结晶,它对后人将传统表现技法的应用和精神气质的延续做了深入的铺垫,使得中国山水画的发展可以沿袭上一代的既定轨道而代代生发。但同时传统也是一把双刃剑,在特定的历史条件下,也对中国画的快步发展起到制约和延缓的负作用。作为明清地方画派,以梅清为领军人物的宣城画派也同样在这一进程中要思考对于传统的认识和继承,并努力使之发扬光大。

从传统中来,重生活感知之转化 传统是前人积淀的既定成熟稳定的示范,梅清在艺术上具有鲜明的时代特色,他继承前人优秀技法的传统贯穿创作活动始终,并将崇尚传统与师法自然相结合,汲取皖南山水之养分,融入生活,别开生面,形成了清新自然、富有变化的流派,给当时偏重临古、陈陈相因的中国画坛注入了新的气息。当时风行全国的“四王”画风强调要“笔笔有出处”,这种对某家某派熟知程度的表达对美术史的贡献意义十分有限,因为特定的笔墨只有嫁接在特定的艺术灵魂中才会根深叶茂,结出丰硕的果实。

对于传统,他不割舍,也不完全一味地照搬照套,他们的继承是一种对传统文化精神的自然流露,一种传统技法在观念和情感上的认同,一种中国精神的外在延续,它绝不是形式和表面躯壳上的模仿。因为梅清继承传统的落脚点不在表现技法的程式化,因此,就摆脱了技法层面的繁文缛节的束缚而直追画面的精神意蕴,进而传达了中国山水画家由古代重心灵感悟而入重生活感知的转化捷径,将生活中最鲜活的映像第一时间定格为最鲜活的艺术形象,并以此感染观者的视觉和心灵。

中国山水画史是一部画家在心灵愉悦的过程中,寻求与时空对话的过程,这种心灵的愉悦,往往令画家们放弃对真山真水的写实性的描摹,而转为以自我为宇宙中心的主观表现主义,呈现出更为广阔的视野和空间,呈现出可以跨越时间、空间的全景图画。

我们在梅清的作品中,可以看到继承这一优秀传统的精神所在,他的画多半取自黄山的“真山真水”,但绝不仅仅流连于细节中的一树一石,而是以天地之眼、天地之心来观照,来感悟,你甚至可以跟着画家的步伐在他们的画中走走停停,或闲留于山村水阁对饮,或相遇于山间“谈笑无还期”,或仰观于激流飞瀑前惊叹,他们完全打破了自然的场景,创造出源于自然、高于生活的奇幻、险绝的艺术形象。相比较西方的现代绘画,无论是通过对空间与物象的分解与重构的立体主义,还是以表现艺术家主观感受为特点的后印象主义,以及强调以色彩及形式要素进行“自我表现”的表现主义现代绘画流派,都具有超越时空和国界的高度。

俞剑华在《中国绘画史》中称梅清“为明清两代山水写生画家之领袖”。他引领宣城画派的画家们一面在生活中寻找鲜活的素材,一面在素材中寻找传统笔墨技法的根源。这种由传统的技法作为基础,然后进入生活收取素材,再由素材对技法的需求选择传统笔墨的过程,无疑最大限度的摆脱了中国山水画家对笔墨皴法的单一依赖和对由生活经验积累的模糊映像带来的人造山水的刻板与雷同。

对传统的认识是艺术发展过程中的必然要求,中国美术史任何一次发展高潮都有对传统的再认识、再选择带来的再发展。

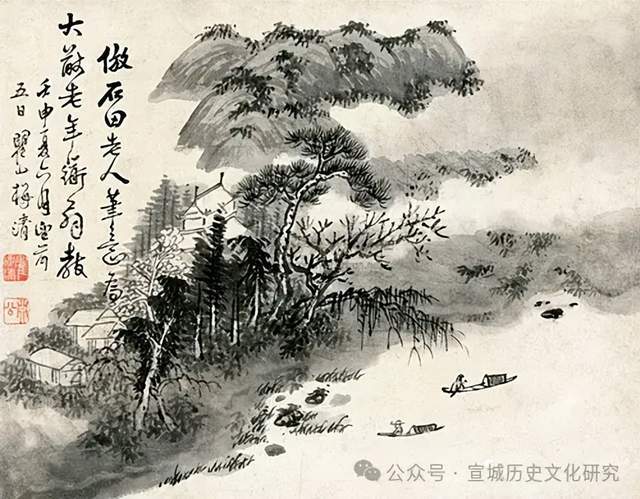

梅清《仿沈周笔意》

到自然中去,写天地万物之生气 中国山水画在宋以后,得到了快速发展,以勾勒为主的人物画技法在自然的表现上显得力不从心,鉴于此,宋以后历代山水画家创造性地开拓了笔墨技法的表现力,创立了以自然为样本的各种皴法,如斧劈、披麻、卷云、牛毛、折带、豆瓣、乱柴等等,——这些象形的表述方法也正是中国画家在生活经验的基础上,总结出来表现与自然山石相类似的形状特征。

以线条为主要造型手段加上水墨渲染的应用,初步完成了中国绘画以“用笔”和“用墨”为基础的技法体系框架。再由于画家自身的气质和表现的地域差异,出现了以雄奇险峻、厚重繁复为特色的北方山水画风和以萧散丰润、简洁轻快为特色的南方山水体系。

元代以后,由于文人画家的蓬勃兴起,笔墨的独立性愈来愈凸显出来,对笔墨的精致追求达到前所未有的高度,追求笔墨的人格化甚至高于表现的对象和表现的效果,同时,元人改湿笔为干笔皴擦,使得笔墨的表现更加精细化,因此,也为山水画表现程式的繁复和深入提供了可能。

唐人张璪提出“外师造化,中得心源”的创作方法以来,“师法造化”的观点几乎无人怀疑,与谢赫的“六法”一样,成为后世画学中的金科玉律。“然而自宋元以降,伴随着中国画大规模图示建设的完成,其本体化进程越来越呈现出客体化自由压倒主体化自由的倾向。”尤其是到了晚明后,无论哪位画家,都可以轻而易举地享用前人的程式,而无须再行创造,有些正统派画家甚至提出“懒写名山照”,以“笔笔有来历”“能得古人些子脚汗气”为最高追求目标。

相比之下,以造化为师则成了一句言不由衷的空话。在此背景下,宣城画派的代表画家梅清却反其道而行之,其笔下大多为目之所见、神之所会的真实场景。

梅清对于中国山水画创作方法与图式的变革,表现在四个方面。一是取景奇险,多用“截取”一法,此法往往貌似不合章法,其实正是画家独运的奇思别构。二是强化以书入画,以浑劲圆笔重勾,苍涩浑融的侧笔微皴来表现光且圆的黄山之石。这一特点的形成,正与黄山的景致密切相关。三是强化水墨晕染,加出人意外的微妙设色。四是创作前必备的写生体验,古人写生不同于现代写生的概念,它是写天地万物之生气,但过程又绝不是呆板的直接对景,忠实地再现眼前之景,而是重感悟,重观察、重笔墨、重气韵的综合再创造。

梅清的艺术实践给我们带来的启示是,对于传统不能一味地隔断,更不能全盘继承,必须要在特定的历史时期,特定的发展阶段,特定地生活阅历之中加以吸收、选择、扬弃、改造。虽然传统已经达到无法逾越的高度,但传统的精神却在不断发展变迁,尽管缓慢,却从未停止前行。

塑时代精神,融情感诗意于笔端 以梅清为代表的宣城画派自明末清初形成之后,占据中国画坛重要位置,一直影响至今,他们闪耀于中国美术史的星空之上,给我们留下了宝贵的精神财富。

梅清《黄山真境图》

笔墨当随时代,梅清顺应了时代审美需求,这种现代意识也正是他在寻求传统艺术自身蜕变的过程中逐渐培养、发展起来的。

人世的变故,仕途的坎坷,时代的变幻,使得梅清的思想由入世向出世转变,人生不平经历感染着画家的情绪,构成了他们作品独特的基调。他纵情于山水之间,在山水的变化中寻求心灵的慰籍。因此,他们所表现的艺术形象既有题材所包含的意义,更有艺术家所寄托的思想感情,这种借画喻志是梅清赋予山水画的一种超然世外的强烈的人格化表现。

梅清的绘画实践无一不是浸透他的自身经历和体验。通过艺术的形象,使得笔墨自身既具有独立的审美情趣,又兼具自身审美的不断深入。绘画的目的并不是单纯地对于客体形象的描绘,而是对被描绘的自然对象写意手段的总结。他将独特的思想感情与特定景物融合,所构成的艺术境界是情与景的统一、意与境的统一。

中国画的发展有其特殊的规律,对于传统,它不是一成不变的,而是动态的、发展的,而创新也必须建立在合乎规律的传统基础之上。正是基于这一点,梅清对自然表现的驾驭能力丰富了传统山水画的表现力,他的艺术实践和创作思想也不断影响和启迪着后来的画家们。

值此梅清诞辰四百周年之际,谨以此文纪念这位伟大的灵魂。

(作者系宣城市规划馆馆长,市历史文化研究会副会长)